Димитриевская родительская суббота

«Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 19).

|

|

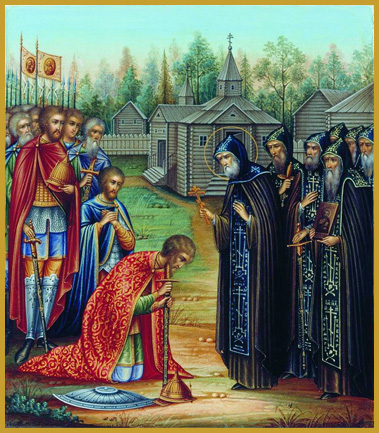

В. Гурьянов. Преп. Сергий Радонежский

|

В Евангелии мы находим множество эпизодов, которые повествуют нам о смерти, загробной жизни и воскресении из мертвых: притча о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19-31), притча о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46), воскрешение дочери начальника синагоги (Мф. 9, 18-25), воскрешение Лазаря (Ин.11, 1-44), да и Сам Господь возвещал Своим ученикам, «какою смертью умрет» (Ин. 12, 33), а после предательства, издевательств и оскорблений, как повествуют нам евангелисты, последовала смерть Самого Господа нашего Иисуса Христа.

Но что произошло после страшной смерти Спасителя на кресте? Он воскрес в третий день, тем самым разрушив смерть, открыв для каждого из нас дверь в Царствие Небесное. Все Евангелие пронизано будущей обновленной жизнью во Христе, к которой призван каждый из нас, и каждому из нас надлежит много потрудиться, чтобы быть помилованными Господом и введенными в Его Царствие.

Вера в это дает возможность не отчаиваться, а твердо осознавать, что после физической смерти наступит новая жизнь, потому что Богом дано человеку не только тело, но и душа. Как говорил, свт. Василий Кинешемский, «для нас смерть – только переход в другую жизнь, более светлую, более радостную, если, конечно, мы будем того достойны. Христос воскрес, и для нас открылись врата Царства, наглухо закрытые для человека после его грехопадения. Христос воскрес и вошел… в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие (Евр. 9, 24). Нам остается только следовать за Ним. Христос воскрес и дал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Наше дело – пользоваться этими силами».

Зная об этом, святые мученики без боязни шли на страшные страдания, а некоторые из них продолжали и во время сильных мучений проповедовать и говорить о Христе, как, например, делал святой апостол Андрей Первозванный. Кроме мучеников, нам известны и другие святые: пророки, преподобные, блаженные, благоверные князья, праведные, – и все они на протяжении своей жизни твердо верили в будущую жизнь, а на земное свое пребывание смотрели как на что-то временное, скоропреходящее. Этому они учили и всех нас.

В конце октября-начале ноября все православные христиане отмечают Димитриевскую Вселенскую родительскую субботу. Давайте разберемся, почему этот день носит такое название.

«Димитриевской» эта суббота называется потому, что является ближайшей перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 8 ноября. После победы на Куликовом поле, по совету и благословению преподобного Сергия Радонежского, святой благоверный князь Дмитрий Донской установил совершать вечное поминовение воинов, павших в Куликовской битве. В качестве дня поминовения князь установил субботу, ближайшую к дню памяти его небесного покровителя.

«Вселенской» суббота называется потому, что в этот день вся Церковь совершает сугубую (особенную, усиленную) молитву обо всех умерших христианах. Каждый православный христианин, чувствуя свой долг перед умершими, приходит в храм и просит у Господа простить все согрешения своих родных, близких, друзей и врагов. Как говорил святой праведный Иоанна Кронштадтский, «для того, чтобы молитва об умерших была особенно искренней и горячей, надлежит молиться как о самом себе, как если бы мы сами страдали во страшном аде и непрестанно бы молили Господа простить нас и помиловать». Мы не знаем, какой участи удостоились те, о которых мы молимся. Молитва – это единственное, что связывает нас с ними, что может им помочь. Никакие цветы на могилах, роскошные мраморные памятники и пламенные речи ничем не могут помочь несчастным усопшим. Цветы, слезы, памятники и т. п. – это выражение нашего земного чувства, глубокой скорби об усопшем, и оно не отвергается Господом. Однако мы не должны забывать о главном – о молитве, о милостыне, о добрых делах, которые мы можем совершить в память о дорогом усопшем. Московский подвижник XX в., святой праведный Алексий Мечев, наставляя приходящих к нему молиться об умерших, говорил, что «те, за кого мы молились здесь, при своей земной жизни, возденут свои руки ко Господу в день, когда мы придем на Страшный Суд и скажут: «Господи, помилуй!»

«Родительской» суббота называется не только потому, что в этот день мы молимся о своих почивших родителях. Слово «родительский» включает в себя и всех родственников, и всех близких людей. Наши прародители – Адам и Ева, а мы все – братья и сестры. Всех и помянем в этот день.

Почему же мы празднуем этот день именно в субботу? Почему не в понедельник, не в четверг, не, скажем, в пятницу? В пятницу Спаситель был вознесен на Крест, а в субботу сошел во ад, чтобы вывести оттуда всех святых и праведных, находившихся там и ожидавших Христа Спасителя. В Великую Субботу, последний день перед Пасхой, звучат слова на погребение Господа нашего Иисуса Христа; службы в этот день продолжительные и удивительно тихие, проникновенные; мало совершается пения, в основном всё прочитывается. Всё это делается потому, что соблюдается «покой великий субботства таинственного» (Акафист о упокоении усопших, кондак 11), покой дня, когда таинственным образом воссиял свет человекам и открылись врата Царствия Небесного.

На протяжении многих столетий русские люди с особым усердием поминают ушедших в мир иной именно в Дмитриевскую родительскую субботу. Однако часто ли мы задумываемся о том, отчего день поминовения воинов, павших в Куликовской битве, стал днем памяти всех, ожидающих наших молитв за порогом земного бытия?

Известно, что поминовение усопших в такое же примерно время, то есть около Димитриевской субботы, совершалось и в древности у многих языческих народов, в том числе и у славян. Эта суббота в ряду других родительских пользуется у русского народа особым уважением, как по удобству времени, так и по обилию в эту пору всякого продовольствия. В простонародье она нередко называлась «поминальной», «дедовой субботой», «дедовой неделей» и проводилась с большой торжественностью. По заведенному обычаю простолюдины в Димитриевскую субботу шли на могилы своих родственников и ставили на них блины, лепешки, пироги и прочее. Затем совершали панихиды и заупокойные литии. По окончании панихид священников и весь причт оделяли блинами и пирогами, после чего обыкновенно дома выставляли обильное угощение. В этих обычаях видно взаимопроникновение языческого культа и христианских традиций. Есть и пить (особенно водку) на кладбище христианину не подобает. Не нужно оставлять и еду на могиле, лучше отдать ее нищим.

Из любви к усопшему нужно соблюдать в порядке его могилу – место будущего воскресения. Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, всегда был окрашен и чист. Придя на кладбище, хорошо зажечь свечу, помолиться об умершем. Если есть возможность – совершить Литию (Панихиду). Молитва за усопших – наша главная помощь отошедшим в мир иной. Умерший не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в памятнике, ни, тем более, в поминальном столе – все это лишь дань традициям. Но молитва за усопших – это долг всякого православного.

Завершая разговор о Димитриевской родительской субботе, послушаем наставление, которое преподается всем нам в «Акафисте о упокоении усопших», кондак 9. В этом отрывке выражается настоящее христианское отношение к земной жизни и жизни вечной: «Благословите скоротекущее время. Каждый бо час, мгновение каждое к вечности приближает. Новая скорбь, седина новая суть вестницы мира грядущего, свидетелие тленности земныя, яко вся мимотечет возвещают, яко Царство Вечное приближися, идеже несть ни слез, ни воздыхания, но отрадная пения: Аллилуиа».

Светлана Кирсанова